Sentido y sensibilidad y monstruos marinos

Read Sentido y sensibilidad y monstruos marinos Online

Authors: Jane Austen,Ben H. Winters

La popularísima novela de Jane Austen convertida en una enternecedora historia de amor con nuevas escenas pobladas de gigantescas langostas, pulpos voraces, serpientes marinas de dos cabezas y otros monstruos.

Cuando las hermanas Dashwoods son expulsadas de su hogar, van a vivir a una isla llena de criaturas salvajes y oscuros secretos. Elinor, la más sensata de las dos, se enamora de Edward Ferrars, mientras a su hermana Marianne se la disputan el apuesto Willoughby y el temible coronel Brandon, mitad hombre y mitad monstruo. ¿Podrán las bellas hermanas encontrar el amor verdadero? ¿O caerán presas de los tentáculos que todo el tiempo intentan agarrarlas de los talones?

De los creadores del éxito internacional Orgullo, prejuicio y zombis llega este magistral retrato de la Inglaterra de la Regencia que combina los mordaces apuntes sociales de Jane Austen con escenas ultraviolentas de monstruos surgidos de las profundidades el mar. Jane Austen es coautora del best-seller Orgullo y prejuicio y zombis, que ha sido traducido a casi veinte idiomas y que en breve será llevado al cine. Murió en 1817. Ben H. Winters es un escritor que reside en Brooklyn.

Jane Austen y Ben H. Winters

Sentido y sensibilidad y monstruos marinos

ePUB v1.0

betatron15.10.2011

Título: Sentido y sensibilidad y monstruos marinos

© 2010, Jane Austen & Ben H. Winters

Título original:

Sense and Sensibility and Sea Monsters

Traducción de Camila Batlles Vinn

Editorial: Umbriel

La familia Dashwood se había afincado en Sussex antes de la Alteración, cuando las aguas del mundo se habían tornado frías y odiosas para los hijos del hombre, y la tenebrosidad se deslizaba sobre la superficie de los océanos.

La propiedad de los Dashwood era muy extensa; su residencia se hallaba en Norland Park, en el centro de ella, ubicada a varios centenares de metros de la costa y rodeada de antorchas.

El difunto propietario no se había casado; vivió hasta una edad avanzada, y durante muchos años de su vida gozó de la permanente compañía de su hermana, que le hacía de ama de llaves. La muerte de ésta le pilló por sorpresa, diez años antes que la suya; su hermana estaba golpeando la colada sobre una roca que resultó ser el exoesqueleto camuflado de un gigantesco crustáceo, un cangrejo ermitaño estriado del tamaño de un pastor alemán. El enfurecido cangrejo se adhirió al rostro de la mujer con el previsible y lamentable efecto. Mientras la desdichada rodaba impotente sobre el lodo y la arena, el cangrejo la atacó salvajemente, asfixiándola, cubriéndole la boca y la nariz con su abdomen mucocutáneo. Su muerte causó un marcado cambio en el hogar del anciano señor Dashwood, quien, para contrarrestar la soledad, invitó y acogió en su casa a la familia de su sobrino, Henry Dashwood, el heredero legítimo de la propiedad de Norland, y la persona a la que el anciano se proponía legarla.

Henry tenía un hijo, John, nacido de un matrimonio anterior; y tres hijas de su actual esposa. El hijo, un joven responsable y respetable, disponía de una cuantiosa fortuna que le había legado su madre. Por consiguiente, el derecho a la herencia de

Norland no era tan importante para John como para sus tres hermanastras, pues la madre de éstas no poseía nada, y las fortunas de las jóvenes dependían por tanto de que su padre heredara la propiedad del anciano caballero, para que un día pasara a manos de éstas.

El viejo falleció y la lectura de su testamento, como suele ocurrir en estos casos, produjo tanta amargura como gozo. El anciano no fue tan injusto, ni tan ingrato, como para no testar en favor de su sobrino —el señor Dashwood lo había deseado más por el bien de su esposa y sus hijas que por el suyo y el de su hijo—, ¡y la propiedad pasó íntegramente a manos de John! Las tres jóvenes heredaron tan sólo mil libras cada una.

Al principio Henry Dashwood se llevó una profunda decepción; pero tenía un temperamento alegre y optimista, y al poco tiempo se concentró en el sueño, largamente acariciado, de emprender una noble aventura. El origen de la Alteración era desconocido y misterioso, pero el señor Dashwood sostenía una excéntrica teoría: que algún día llegaría a descubrirse en un remoto rincón del globo terráqueo la cabecera del funesto río cuyas aguas nocivas alimentaban todos los mares, lagos y estuarios, envenenando la fuente misma del mundo. Ese río insalubre (según la hipótesis de Henry Dashwood) era el que había provocado la Alteración; el que había hecho que las criaturas del océano se volvieran contra las personas que habitaban la Tierra; el que había convertido al más modesto pececillo y al delfín más encantador en depredadores agresivos y sedientos de sangre, endurecidos y odiosos para nuestra raza bípeda; el que había originado nuevas y nefastas razas de criaturas oceánicas, sirenas, tritones y brujas marinas que cambiaban de forma y odiaban a los seres humanos; el que había transformado los océanos del mundo en borboteantes y mortíferas calderas de agua salada. El señor Dashwood había decidido unirse a los intrépidos aventureros que habían desafiado y surcado las aguas costeras de Inglaterra para ir en busca de las cabeceras de esa temible fuente, con el propósito de hallar un método para contener su repugnante flujo.

Por desgracia, a un cuarto de milla de la costa de Sussex, el señor Dashwood fue devorado por un pez martillo. Eso quedó evidenciado por las marcas de los mordiscos y la gravedad de sus heridas, cuando la marea arrojó su cuerpo a la playa. La cruel bestia le había arrancado la mano derecha a la altura de la muñeca, devorado buena parte de su pierna izquierda y la totalidad de la derecha, y engullido un trozo en forma de uve del torso.

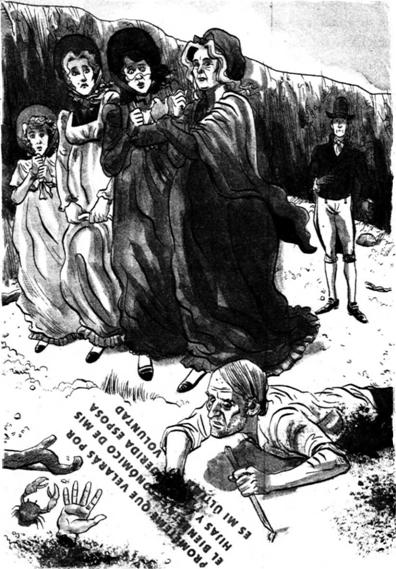

Su hijo, su esposa y sus tres hijas contemplaron con desolación y estupor los restos del cuerpo del señor Dashwood; violáceo y magullado por haber sido golpeado contra las rocas, yacía sobre la arena a medianoche, sangrando copiosamente de sus numerosas heridas, pero, algo incomprensible, todavía vivo. Mientras sus desconsolados parientes observaban asombrados, el moribundo tomó un trozo de madera de deriva con la mano que le quedaba y garabateó un mensaje en la enlodada arena. Con un gigantesco esfuerzo, indicó a su hijo John con la cabeza que se agachara y lo leyera. En esa última y trágica epístola, el señor Dashwood recomendaba a su hijo, con toda la fuerza y el apremio que sus heridas le permitían, que velara por el bienestar económico de su madrastra y sus hermanastras, las cuales habían sido tan injustamente tratadas en el testamento del anciano. John Dashwood, aunque no compartía el hondo pesar del resto de la familia, se sintió conmovido por una recomendación de esa naturaleza y hecha en tales momentos, y prometió hacer cuanto estuviera en su mano para que sus hermanastras vivieran con holgura. A continuación la marea se llevó las palabras garabateadas en la arena, junto con el último suspiro de Henry Dashwood.

A partir de ese momento John Dashwood tuvo tiempo para meditar sobre lo que la prudencia le aconsejaba hacer en favor de sus hermanastras. No era un joven desagradable, salvo que el hecho de ser insensible y un tanto egoísta signifique ser desagradable, y, en términos generales, era respetado. De haberse casado con una mujer más afable, habría sido más respetado aún. Pero la mujer de John Dashwood era una exagerada caricatura de su marido, más mezquina y egoísta que él.

Cuando el joven hizo la promesa a su padre, decidió en su fuero interno incrementar la fortuna de sus hermanastras concediéndoles mil libras a cada una. La perspectiva de la herencia que iba a percibir le hacía sentirse satisfecho y capaz de mostrarse generoso. ¡Sí, les concedería tres mil Übras! Sería un regalo generoso y considerable, lo suficiente para tranquilizar a sus hermanastras y ofrecer a cada una de ellas la oportunidad de vivir con una holgura decorosa.

Tan pronto como los restos de Henry Dashwood fueron dispuestos de forma que guardaran cierta semejanza con un ser humano y enterrados, y una vez concluido el funeral, la esposa de John Dashwood se presentó en Norland Park sin anunciar su visita, con su hijo y sus sirvientes. Nadie podía discutirle su derecho a presentarse allí; la casa, con su imponente verja de hierro forjado y su colección de arponeros con ojos de lince, pertenecía a su esposo desde el momento de la muerte del señor Dashwood. Pero la rudeza de su conducta con una mujer en la situación de reciente viudedad como era la señora Dashwood fue una afrenta. La esposa de John Dashwood nunca había caído bien a ningún miembro de la familia de su marido; pero jamás había tenido la oportunidad de demostrar lo poco que le importaba el bienestar de otras personas cuando la ocasión lo requería.

—Es evidente que tus parientes tienen el lamentable don de atraer la inoportuna atención del Odioso Padre Océano —masculló con tono sombrío a su marido poco después de su llegada—. Si éste se propone reclamarlos, confío en que lo haga lejos de donde juega mi hijo.

La señora Dashwood, recién enviudada, sintió esa grosera conducta tan profundamente que a la llegada de su nuera habría abandonado la casa para siempre, de no ser por los ruegos de su hijamayor, que la indujeron primero a reflexionar sobre la conveniencia de abandonar su hogar y, segundo, sobre la imprudencia de marcharse antes de reunir una escolta armada para protegerlas durante el viaje.

Mientras sus desconsolados parientes observaban asombrados, el moribundo tomó un trozo de madera de deriva con la mano que le quedaba y garabateó un mensaje en la enlodada arena.

Elinor, la hija mayor, poseía una capacidad de comprensión que la facultaba, aunque sólo tenía diecinueve años, para ser la consejera de su madre. Tenía un corazón excelente, hombros anchos y recios músculos en las pantorrillas, y era muy admirada por sus hermanas y por todos los que la conocían por su destreza a la hora de tallar madera de deriva. Era estudiosa, habiendo intuido hacía tiempo que su supervivencia dependía de sus conocimientos; por las noches se dedicaba a leer gigantescos tomos, memorizando las especies y el género de cada pez y mamífero marino, aprendiendo de memoria sus velocidades y puntos vulnerables, y cuáles tenían exoesqueletos con púas y cuáles dientes caninos o colmillos.

Elinor era una joven de fuertes sentimientos, pero sabía controlarlos. Era una facultad que su madre aún no había aprendido, y que una de sus hermanas había decidido no adquirir jamás. Las habilidades de Marianne eran, en muchos aspectos, muy parecidas a las de Elinor. Era una nadadora casi tan buena como su hermana, dotada de una extraordinaria capacidad pulmonar; era sensata e inteligente, pero impetuosa. Sus penas y alegrías no conocían moderación. Era generosa, amable, interesante; era todo menos prudente. Hablaba suspirando de las crueles criaturas que merodeaban por las aguas, incluso de la que hacía poco había atacado salvajemente a su padre, confiriéndoles unos apelativos tan floridos como «nuestros perseguidores dotados de branquias» o «los insondables», y reflexionando sobre sus terribles e impenetrables secretos.